プレジデントアカデミーエクシブ琵琶湖にて

プレジデントアカデミー

名古屋へ帰ります。

雪遊びの後。

雪遊びのあとは、しっかりとお食事をとって、お昼からの活動のためにエネルギーチャージです。みんな、暖かいホテルに戻って美味しいカレーをいただきました。みんなで歓談しながら、たくさんいただきました。

食後のあとは、またまた楽しいイベントです。ハズレなしのくじ引き大会です。みんな、プレゼントをまた、もらってニコニコ笑顔です。

このあと、帰り支度をして、お父様、お母様の待つ名古屋へ帰ります。みんな、とっても元気です。

雪遊び中です。

SnowPartyでは、みんなで元気よく挨拶と安全確認をして、トレジャ-ハンティング、雪遊びと、雪山を駆け回っています。とても楽しい時間です‼

さあ、雪遊び開始です!

会場はプライベートゲレンデで、粉雪タイプの雪ですので、雪遊びには最適です‼ランチタイムまで、雪を満喫します。

Snow Party到着しました!

ひるがのを出て、郡上高原ホテルに到着しました‼

名古屋とは全く違って白銀の別世界です。

気温も最高気温が0℃、天気は晴天です。

このあと、支度をしてゲレンデへ。さぁ、楽しいSnowPartyの始まりです‼

Snow Party 4

高速道路から見える乗鞍岳や、また、高速道路の先の白川郷、白山連峰の話など野外学習だからこそ、学ぶことが出来る話を聞きながら、車窓の変わりゆく風景を楽しんで過ごしています。

Snow Party 3

只今、長良川SAでトイレ休憩をし、美並を通過中です。

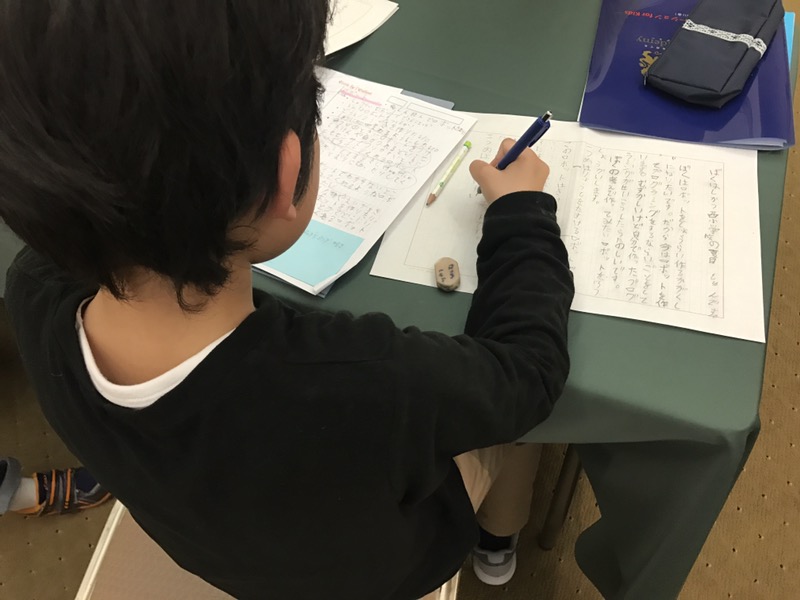

各バス内では雪についての講座で雪の結晶、日本の気候や豪雪地方の話を聞いて、盛り上がっています。

特に小学生については東海北陸自動車道沿線地域の社会科に役立つ話を聴講中です。

お子さま方全員、体調は良好です‼まずは、ご報告まで。田島

Snow Party 2

Snow Party

おはようございます。

先ほど、SnowParty開講し、東山校を出発いたしました。バスの中は、お子さま方の明るい笑顔と声が溢れています。晴天の下、バスは東名高速に入ります。

今年のアクティブラーニング講座は1day講座からスタートです。